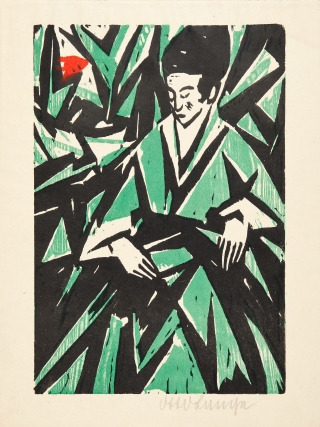

Parafulmine mobile (#)

Parafulmine mobile (#)

Schaudepot, 2. OG, Hector-Bau

Ob Objektkunst, Installation, Performance, Raumgestaltung, Buchkunst oder Landart – Olaf Nicolais konzeptionelle Arbeit findet international Beachtung und ist wiederkehrender Teil etlicher bedeutender Ausstellungen wie der documenta und der Biennale di Venezia. Dort stieß er 2015 im Rahmen seiner Performance auf dem Dach des Deutschen Pavillons auf die Idee für »Parafulmine mobile«. Parafulmine ist ein italienisches Kompositum und bedeutet Blitzableiter. Der lateinisch klingende Terminus suggeriert Wissenschaftlichkeit und beansprucht die Objektivität einer Fachvokabel.

Der visuelle Eindruck des Objekts stimmt mit dem deskriptiven Titel überein: Zu sehen ist ein fünfzackiger Messingkopf, installiert auf einem Fotostativ. Der Messingkopf entspricht der Urform des sogenannten „Wetterleiters“, der Mitte des 18. Jahrhunderts vom Physiker Johann Jakob Hemmer entworfen wurde. Als Leiter des physikalischen Kabinetts war Hemmer am kurfürstlichen Hof Karl Theodors in Mannheim tätig und installierte auf dessen Geheiß den »Hemmerschen Fünfzack« bereits 1769 auf allen Schlössern und Pulvertürmen der Kurpfalz.

Mit seiner transportablen und höhenverstellbaren Version, die eine aggressive Bedrohung ausstrahlt, gelingt es Nicolai, auf unsere Sehgewohnheiten hinzudeuten. Die Kombination zweier Alltagsgegenstände verweist auf das, was wir aus Gewohnheit nicht mehr wahr-nehmen, nämlich die Blitzableiter in unserem visuellen Alltag. Erst in der Exposition werden wir der Form gewahr. Gleichzeitig evoziert die Kombination von Lichtphänomen und Stativ die fotografische Tätigkeit an sich, welche ohne Beleuchtung nicht möglich ist, sei sie natürlich vorhanden oder als „Blitzlicht“ künstlich erzeugt. Dabei interessiert Nicolai die Grenze zwischen Artifiziellem und vermeintlich Natürlichem. Die ästhetische Aneignung der Natur durch Kultur und Design ist häufiges Thema seiner vielzähligen interdisziplinären Projekte. Als Mittler zwischen dem vorhandenen Raum und neuen Ideenformen macht er soziales Verhalten greifbar und äußert darin Kritik an Politik oder soziokulturellen Phänomenen wie dem Konsumverhalten. Theorien aus Natur- und Geisteswissenschaften übersetzt er ins Ästhetisch-Künstlerische und macht sie im neuen Kontext erfahrbar. Dabei sucht der promovierte Germanist, die „Trennung zwischen Gefühl und Denken oder Sprache und Bild“ aufzuheben.