Tiger

Tiger

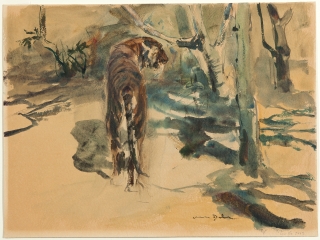

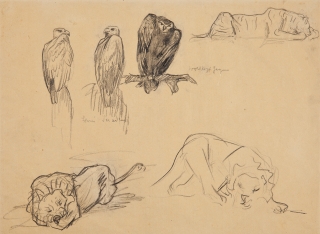

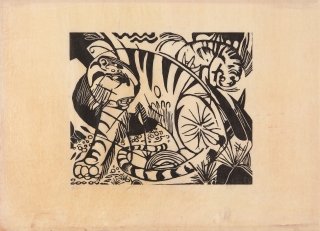

Schon früh in seiner Karriere wählte der Bildhauer Philipp Harth (1885–1968) die Tierwelt sowohl zeichnerisch als auch plastisch zum Hauptmotiv seiner Kunst. Er besuchte zoologische Gärten und beobachtete die Tiere in ihrer natürlichen Körperlichkeit und Bewegung, ihrem Ausdruck und ihren gattungsspezifischen Eigenheiten. Erst im Atelier entstanden Skizzen, die er aus dem Gedächtnis anfertigte. Der »Tiger« beeindruckt durch seine lebensgroße, ausgewogene Gestalt. Die Bronzeskulptur vereint in sich den Gegensatz von Ruhe und Bewegung. Während der vordere Teil der Raubkatze aufgerichtet ist und regungslos in Schrittstellung verharrt, scheint ihr übriger Körper in spannungsvoller Bewegung begriffen. Dennoch ist die Plastik kein bloßes Abbild der Natur: Durch die Betonung klarer Formen und Linien arbeitet Harth die typische animalische Wesensart und geschmeidige Bewegungsfähigkeit der Großkatze heraus.

Philipp Harth und der Nationalsozialismus

Insbesondere Raubkatzen wie Löwen oder Tiger symbolisierten in der Ideologie der Nationalsozialisten Macht, Stärke und Mut. Harths Skulpturen stimmten insofern mit der NS-Propaganda überein, indem sie in künstlerischer Form auf die Erhabenheit bestimmter Tierarten setzten. Der kämpferische Tiger, der Stärke ausstrahlende Löwe oder die symbolisch aufgeladene Adlerfigur in Harths realistisch-archaischer Formsprache gehörten zu den besonders beliebten Darstellungen aus dem Repertoire des Künstlers, die mit der NS-Kulturpolitik vereinbar waren. Die Skulptur des schreitenden Tigers wurde so auch zum Vorzeigewerk der nationalistischen Kunst des Dritten Reichs auf internationalen Kunstausstellungen, wie 1937 bei der Weltausstellung in Paris. Seit dem Ankauf der Bronze im selben Jahr durch die Kunsthalle Mannheim unter Direktor Walter Passarge wird der Tiger vor der Kunsthalle im öffentlichen Raum gezeigt.

Das Verhältnis des Künstlers zum Nationalsozialismus bleibt jedoch widersprüchlich: Die anfängliche Befürwortung der Nationalsozialisten erleichterte es Harth, bis Anfang der 1940er Jahre an seine ersten Erfolge als Tierbildhauer in den 1920er Jahren anzuknüpfen und weiterhin als Künstler tätig zu sein. 1941 zog er sich aus Berlin zurück und verbrachte die letzten Kriegsjahre in Offenhausen auf der Schwäbischen Alb. Kurz vor Kriegsende distanzierte er sich zusehends von der Politik der Nationalsozialisten, die ihn 1943 wegen Denunziation von der Gestapo verhaften und seine Berliner Wohnung zerstören ließen.

DENKMAL oder MAHNMAL – WIE GEHEN WIR HEUTE MIT KUNST UND IHRER VERBINDUNG ZUM NATIONALSOZIALISMUS UM?

Die fragwürdigen Verstrickungen vieler Künstler und Künstlerinnen mit der Geschichte des Nationalsozialismus gingen in der Nachkriegszeit nicht selten mit einer sozialen Rehabilitierung einher. Eine der zentralen Fragen in Hinblick auf eine kultur- wie kunstgeschichtliche Neubewertung der erhaltenen und in öffentlichen Sammlungen verwalteten Kunst mit NS-Vergangenheit bleibt daher die nach der möglichen bzw. nicht möglichen Trennung von Werk und Künstler*in. In vielen Fällen hat die kritische Aufarbeitung der Künstlerbiografie auch zur Folge, dass die Entfernung eines Kunstwerks aus öffentlichen Einrichtungen und Räumen nötig wird. Bleibt eine Skulptur, muss sie zum Mahnmal der Vergangenheit und der nationalsozialistischen Verbrechen werden. Genauso wichtig erscheint die Frage, welche Denkmäler wir im öffentlichen Raum errichten wollen, die die Zukunft im Blick haben?